Sinopse

Lissy não fica necessariamente triste quando seu marido, que está definhando lentamente por conta da demência, é colocado numa casa de repouso. Mas, a liberdade da qual ela esperava gozar a partir disso não virá tão facilmente.

Crítica

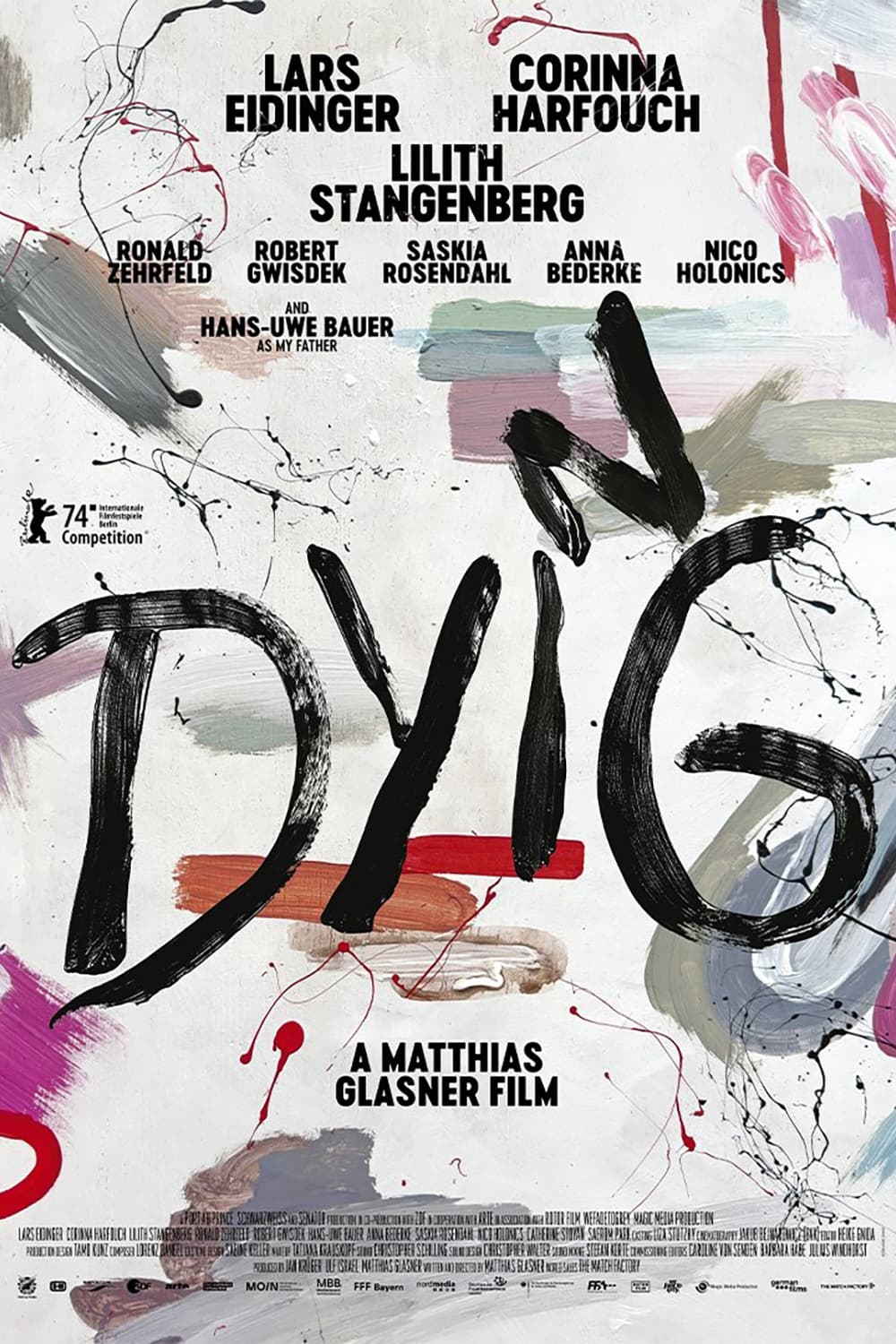

Há momentos nos quais a morte não parece ser uma solução tão detestável, certo? Porém, grande parte da população é ensinada a temer este caminho, não apenas desconhecido, como também condenável. Por outro lado, uma das verdades mais inevitáveis é que, a partir do momento em que se nasce, a maior certeza que se tem é de se estar morrendo um pouco por dia, todos os dias. É mais ou menos esse o percurso proposto pelo diretor e roteirista Matthias Glasner em Dying (em tradução direta para o português, Morrendo), um épico familiar minimalista, se assim pode ser dito, apesar da evidente contradição que tal definição apresenta. E assim, por mirar na amplitude ao mesmo tempo em que se ocupa com os dramas íntimos dos membros deste núcleo, o cineasta consegue tanto pintar um quadro maior, como também gerar empatia pelas dificuldades individuais em lidar com esse desaparecimento contínuo e irrevogável. Da mesma forma, eis aqui um filme que exige em sua fruição, sofrido em muitas de suas passagens, e muito por isso impactante pelo todo que reúne.

Mais conhecido no Brasil por ter comandado alguns episódios da série Das Boot (2020) – que estendia os acontecimentos vistos no longa O Barco: Inferno no Mar (1981) – Glasner faz em Dying o movimento contrário, comprimindo em uma história de 3 horas uma série de eventos que muito bem poderiam ter sido dispostos ao longo de uma minissérie de quatro ou até mesmo seis capítulos. O próprio formato assumido para o discorrer de sua narrativa e a atenção dedicada a cada um dos seus personagens possui uma estrutura seriada, assemelhando-se a um modo televisivo de dispor de seus pontos de virada e ações evolutivas. Se em muitos casos tal percepção poderia gerar uma reação depreciativa em relação ao conjunto, aqui a percepção se mostra inversa, aproximando-o da audiência por meio de uma familiaridade que reforça essa sensação íntima. Afinal, em cena estão pessoas que por muito conviveram uma com as outras, e por mais que tenham se afastado mutuamente assim que lhes foi possível, os laços entre eles seguem existindo, quer queiram ou não. E será essa ligação que irá proporcionar os momentos de cruzamento e confronto no qual essa trama se baseia.

Gerd (Hans-Uwe Bauer, de Nunca Deixe de Lembrar, 2018) está morrendo. As dores são constantes, e os momentos de lucidez, rarefeitos. Os filhos há muito foram embora, e o sentimento de abandono toma conta de Lissy (Corinna Harfouch, de Perfume: A História de um Assassino, 2006), a esposa e mãe. Duas funções, aliás, que ela por muito ansiou em renegar. Agora, sozinha ao lado do homem que faz tempo deixou de amar, mas ao qual permanece fiel, mais por comodidade social do que por uma vontade genuína, é chegada a realização de que suas obrigações para com ele, assim como em relação às duas pessoas que gerou, estão esgotadas. O seu prazo também está acabando, e se esse grito de independência não se fizer imperativo agora, nunca mais encontrará espaço para tanto. Portanto, tratará de encaminhar as últimas medidas, o avisos derradeiros, as decisões que não podem mais ser prorrogadas. E quando só ela restar, a liberdade que apenas a certeza do fim pode proporcionar será responsável por uma honestidade à frente de convenções e regras de comportamento. O diálogo de despedida entre ela e o filho é tão inebriante quanto assustador. Tanto pela veracidade que contém, como pela coragem que exibe.

Será nas costas deste, o primogênito, que o mundo parece se deslocar. Tom (Lars Eidinger, de Acima das Nuvens, 2014) é um maestro prestes a atingir o ápice de sua carreira com a estreia de uma obra que tem despertado gigantes expectativas. No entanto, não é só com o trabalho que ele tem se preocupado. Além dos chamados constantes da mãe alertando-o da condição degenerativa do pai e da ausência regular da irmã, há duas outras situações em sua vida privada com as quais se vê obrigado a lidar: a namorada está prestes a dar à luz ao filho que teve com o ex (e que Tom insiste em assumir como se seu fosse), ao mesmo tempo em que o melhor amigo, compositor e autor da peça que está conduzindo, tem se colocado em uma rota de autodestruição por não conseguir lidar com a pressão de tornar pública sua criação. Por sua vez, também está se acabando aos poucos Ellen (Lilith Stangenberg, de Eu Estava em Casa, Mas…, 2019), o molde da filha rebelde, aquela que foi a mais mimada quando criança, mas que agora, adulta, ainda não encontrou seu caminho. Entre drogas e bebidas, romances que não levam a lugar algum e ocupações temporárias, ela surge como a figura sempre pronta a partir, por mais que termine por perdurar mais do que qualquer outra. As contradições a abraçam e não mais a deixam.

Todos, de uma forma ou de outra, como se percebe, estão lutando para sobreviver, ainda que na maior parte do tempo se mostrem em um estado de tamanha anestesia que mais os aproxima da inércia do que de uma energia capaz de mover e transformar. Dying, portanto, é uma condição não transitória, mas permanente, pois aponta para o modo como estes no centro da ação encontraram de não apenas para se afastarem, mas também de manterem os laços que fazem deles uma unidade. Pode ser apenas uma família, um âmago frágil prestes a se esvair, mas, ainda assim, exemplo de uma leitura assumida por muitos. Mesmo os atos de carinho e de preocupação que, porventura, dedicam uns aos outros são tão desajeitados e levados adiante em meio a ruídos e tropeços que é quase impossível alcançar o efeito quiçá esperado. Morrendo estão todos, como forma de luta, mas também de abandono. Quanto a como proceder no outro lado da tela, eis o debate proposto: seja lição ou alerta, caberá aos que permanecem chegar a tal conclusão.

Filme visto durante o 74o Festival Internacional de Cinema de Berlim, na Alemanha, em fevereiro de 2024